平城宮跡地

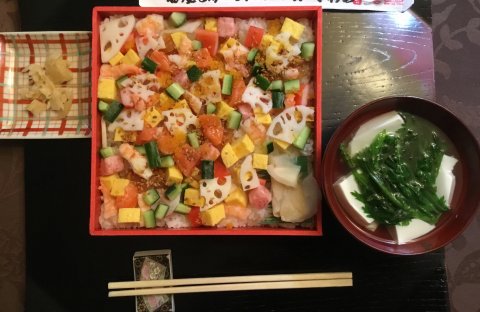

4月5日の奈良行き。とてもラッキーなことに平城宮跡地へのご案内をいただいた。

東日本大震災のおりに、佐保川の桜の苗木を贈られて移植したという、陸前高田市から、取材の方が見えていらして

取材も終わり、市内をさーっとご案内しようというタイミングであったところに私が現れたらしい。

電話を待っていらしたそう。電話よりも速く待機場所に到着。取材の方はお若い女性で、仕事を他にもお持ちで、

なかなか活発な美人で背もお高いオシャレな方。

ご案内を下さるのは、桜祭り実行委員会委員長さん。

まず1300年の歴史を持つというから平城宮と同じ時代からの存在である「海龍王寺」へ、いってくださる。

先のブログにも書いたので、省きますが、平城宮跡地の北側を通る時には少しドキドキしたのです。

第51代平城天皇ご陵まえを通ったからですが、何とこの日は3回も通過したのでした。

大和西大寺駅までに2回行きました。私を8時25分頃の電車に運んで下さった時には3回目でした。

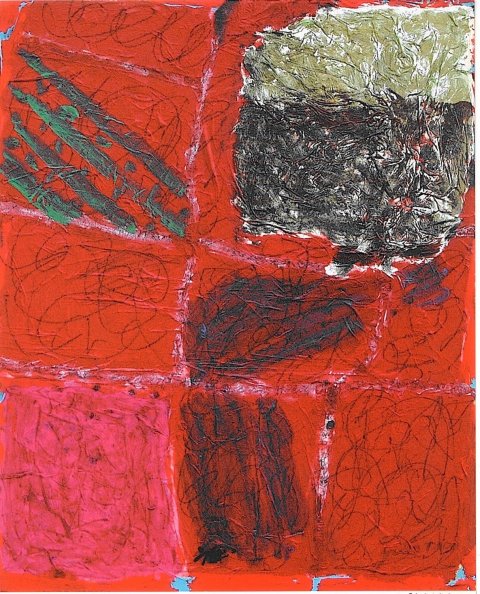

平城天皇の王子 阿保親王の御陵、そして親王堂のある京都の東福寺塔頭 願成寺に絵を奉納させて頂いたのは、14年前でした。

25年前にこの願成寺で、私は突然冷や汗をかき、動けなくなって、鳥肌もたちました。

わーどうしたんだろー! と焦り、私に出来ることは絵を奉納することしか無い、と、絵をご奉納します、と口走りましたところ

金縛りのようなものが解けたのです。

口走ってから10年の歳月が流れ、願成寺がすっかり新しく生まれ変わりました。建て直しに10年かかったのです。

真新しい親王堂にいよいよ私の絵が「荘厳」といたします、というご住職のお言葉によって、飾られました。

桓武天皇のお孫宮。在原業平、行平のお父宮。桓武天皇の神社には既に参拝。夫金城と共に。

阿保親王の御墓にも。お后の伊都内親王(桓武天皇の)、在原業平のお3人が五輪の塔で並ぶ林の中にも夫と共にお参りしたのですが

ただ一人平城天皇の御陵が奈良の佐紀町に在る、ということは知っていたのですが、なかなか来られずにいました。

今回は参拝は出来ませんでしたけれど、一歩近づきました。

広い広い朱雀大路。大きな朱雀門。朱雀門から北に平城天皇ご陵が在ります。そう思って、平城宮跡地を散歩しました。

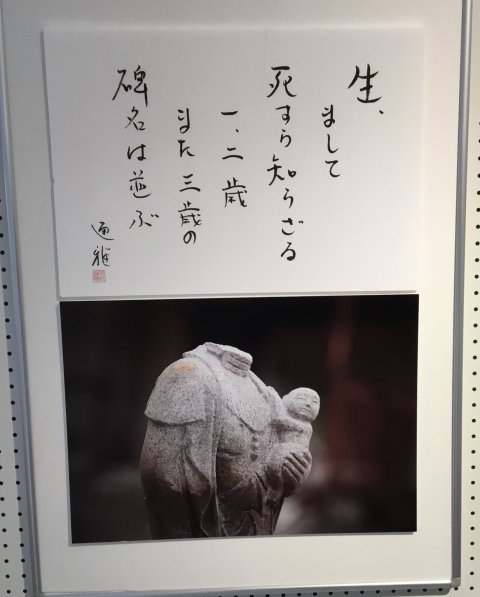

歌を幾つか作りました。下記します(「をんなの時間さまざま・33」にその内載せます)

花咲く日平城天皇ご陵まえただただ通過す一気にみたび

貴人(うまひと)の阿保親王の父宮の御陵の前と胸よ静まれ

大明神南無阿保親王えにし得て絵を納めたるは14年前

朱雀門朱雀大路と気軽にも日射しのまぶしき平城宮跡地

さをを(真小峰)さす奈良の都に住まひする知り人の指は若草の山

朱雀大路自転車でゆく子供らにカメラを向けぬ日射し受けつつ